La estrella que, según la narración de san Mateo, impulsó a los Magos a ponerse en camino. ¿Qué tipo de estrella era? ¿Existió realmente?

en belleza y luminosidad.

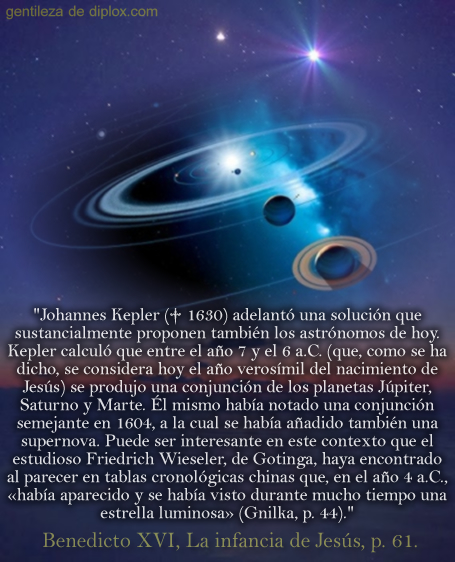

Pero no se podía dejar de plantear la pregunta sobre si, a pesar de todo, acaso no se hubiera tratado de un fenómeno que se podía determinar y clasificar astronómicamente. Sería un error rechazar a priori esta pregunta remitiéndose a la naturaleza teológica de la historia. Con el surgir de la astronomía moderna, desarrollada también por cristianos creyentes, se ha planteado nuevamente también la cuestión sobre este astro.

Johannes Kepler ( 1630) adelantó una solución que sustancialmente proponen también los astrónomos de hoy. Kepler calculó que entre el año 7 y el 6 a. C. que, como se ha dicho, se considera hoy el año verosímil del nacimiento de Jesús se produjo una conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte. Él mismo había notado una conjunción semejante en 1604, a la cual se había añadido también una supernova. Este término indica una estrella débil o muy lejana en la que se produce una enorme explosión, de manera que desarrolla una intensa luminosidad durante semanas y meses. Kepler creía que la supernova era una nueva estrella. Opinaba que también la conjunción ocurrida en los tiempos de Jesús debía de estar relacionada con una supernova; intentó explicar así astronómicamente el fenómeno de extraordinaria luminosidad de la estrella de Belén. Puede ser interesante en este contexto que el estudioso Friedrich Wieseler, de Gotinga, haya encontrado al parecer en tablas cronológicas chinas que, en el año 4 a. C., «había aparecido y se había visto durante mucho tiempo una estrella

luminosa» (Gnilka, p. 44).

El citado Ferrari dOcchieppo puso ad acta la teoría de la supernova. Según él, para explicar la estrella de Belén era suficiente la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo zodiacal de Piscis, y pensaba que podía determinar con precisión la fecha de este fenómeno. Es importante a este respecto que el planeta Júpiter representaba al principal dios babilónico Marduk. Ferrari dOcchieppo lo resume así: «Júpiter, la estrella de la más alta divinidad de Babilonia, compareció en su apogeo en el momento de su aparición vespertina junto a Saturno, el representante cósmico del pueblo de los judíos» (p. 52). Dejemos los detalles. Los astrónomos de Babilonia

afirma Ferrari dOcchieppo podían deducir de este encuentro de planetas un evento de importancia universal, el nacimiento en el país de Judá de un soberano que traería la salvación.

¿Qué podemos decir ante todo esto? La gran conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Piscis en los años 7-6 a. C. parece ser un hecho constatado. Podía orientar a los astrónomos del ambiente cultural babilónico-persa hacia el país de Judá, hacia un «rey de los judíos». Los pormenores de cómo aquellos hombres han llegado a la certeza que los hizo partir y llevarlos finalmente a Jerusalén y a Belén, es una cuestión que debemos dejar abierta. La constelación estelar podía ser un impulso, una primera señal para la partida exterior e interior. Pero no habría podido hablar a estos hombres si no hubieran sido movidos también de otro modo:

movidos interiormente por la esperanza de aquella estrella que habría de

surgir de Jacob (cf. Nm 24,17).

Que los Magos fueran en busca del rey de los judíos guiados por la estrella y representen el movimiento de los pueblos hacia Cristo significa implícitamente que el cosmos habla de Cristo, aunque su lenguaje no sea totalmente descifrable para el hombre en sus condiciones reales. El lenguaje de la creación ofrece múltiples indicaciones. Suscita en el hombre la intuición del Creador. Suscita también la expectativa, más aún, la esperanza de que un día este Dios se manifestará. Y hace tomar conciencia al mismo tiempo de que el hombre puede y debe salir a su encuentro. Pero el conocimiento que brota de la creación y se concretiza en las religiones también puede perder la orientación correcta, de modo que ya no impulsa al hombre a moverse para ir más allá de sí mismo, sino que lo induce a instalarse en sistemas con los que piensa poder afrontar las fuerzas ocultas del mundo.

En nuestra narración pueden verse las dos posibilidades: ante todo, la estrella guía a los Magos sólo hasta Judea. Es del todo normal que en su búsqueda del recién nacido rey de los judíos fueran a la ciudad regia de Israel y entraran en el palacio del rey. Era de suponer que el futuro rey habría nacido allí. Después, para encontrar definitivamente el camino hacia el verdadero heredero de David, necesitan la indicación de las Sagradas Escrituras de Israel, las palabras del Dios vivo.

Los Padres han destacado aún otro aspecto. Gregorio Nacianceno dice que, en el momento mismo en que los Magos se postraron ante Jesús, la astrología había llegado a su fin, porque desde aquel momento las estrellas se moverían en la órbita establecida por Cristo (Poem. dogm., V, 55-64: PG 37, 428-429). En el mundo antiguo los cuerpos celestes eran considerados como poderes divinos que decidían el destino de los hombres. Los planetas tienen nombres de divinidades. Según la opinión de entonces, dominaban de alguna manera el mundo, y el hombre debía tratar de avenirse con estos poderes. La fe en el Dios único que muestra la Biblia ha realizado muy pronto una desmitificación al llamar con gran sobriedad al sol y a la luna las grandes divinidades del mundo pagano «lumbreras» que Dios puso en la bóveda celeste (cf. Gn 1,16s).

Al entrar en el mundo pagano, la fe cristiana debía volver a abordar la cuestión de las divinidades astrales. Por eso Pablo insiste con vehemencia en sus cartas desde la cautividad a los Efesios y a los Colosenses en que Cristo resucitado ha vencido a todo principado y poder del aire y domina todo el universo. También el relato de la estrella de los Magos está en esta línea: no es la estrella la que determina el destino del Niño, sino el Niño quien guía a la estrella. Si se quiere, puede hablarse de una especie de punto de inflexión antropológico: el hombre asumido por Dios como se manifiesta aquí en su Hijo unigénito es más grande que todos los poderes del mundo material y vale más que el universo entero.

DE PASO EN JERUSALÉN

Es hora de volver al texto del Evangelio. Los Magos han llegado al presunto lugar del vaticinio, al palacio real de Jerusalén. Preguntan por el recién nacido «rey de los judíos». Ésta es una expresión típicamente no judía. En el ambiente hebreo se hubiera hablado del rey de Israel. En efecto, el término «pagano», «rey de los judíos», vuelve a aparecer únicamente en el proceso a Jesús y en la inscripción en la cruz, utilizado en ambos casos por el pagano Pilato (cf. Mc 15,9; Jn 19,19-22). Por tanto, se puede decir que aquí cuando los primeros paganos preguntan por Jesús se transparenta de algún modo el misterio de la cruz, que está indisolublemente unido con la realeza de Jesús.

Esto se anuncia con bastante claridad en la respuesta a la pregunta de los Magos por el rey recién nacido: «El rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él» (Mt 2,3). Los exegetas hacen notar que era ciertamente muy comprensible el sobresalto de Herodes ante la noticia del nacimiento de un misterioso pretendiente al trono. Pero resulta más difícil entender por qué motivo debía alarmarse en aquel momento todo Jerusalén. Tal vez se trate aquí de una alusión anticipada a la entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa la vigilia de su Pasión, a propósito de la cual Mateo dice que «toda la ciudad se sobresaltó» (21,10). En cualquier caso, las dos escenas en las que de alguna manera aparece la realeza de Jesús resultan así enlazadas una con otra y, al mismo tiempo, conectadas con la temática de la Pasión.

Me parece que la noticia de la agitación de la ciudad tiene sentido también por lo que se refiere al momento de la visita de los Magos. Con el fin de aclarar la cuestión sobre el pretendiente al trono, extremadamente peligrosa para Herodes, éste «convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país» (Mt 2,4). Una reunión como ésta, y su finalidad, no podía mantenerse en secreto. El nacimiento presunto o real de un rey mesiánico traería sólo contrariedad y tribulación a los de Jerusalén. Éstos conocían muy bien a Herodes. Lo que en la gran perspectiva de la fe es una estrella de esperanza, para la vida cotidiana es en un primer momento sólo causa de agitación, motivo de preocupación y de temor. Y, en efecto, Dios estorba nuestra vida cotidiana. La realeza de Jesús y su Pasión van juntas.

¿Cómo respondió esta alta asamblea a la pregunta sobre el lugar del nacimiento de Jesús? Según Mateo 2,6, con una sentencia compuesta con palabras del profeta Miqueas y el Segundo Libro de Samuel: «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá; pues de ti saldrá un jefe [cf. Mi 5,1] que será el pastor de mi pueblo Israel [cf. 2 S 5,2]».

Citando estas palabras, Mateo ha introducido dos matices diferentes. Aunque la mayor parte de la tradición del texto, y en particular la traducción griega dice: «[Tú eres] la más pequeña para estar entre las capitales de Judá», Mateo escribe: «No eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá.» Ambas versiones del texto dan a entender de manera diversa una de otra la paradoja del obrar de Dios que recorre todo el Antiguo Testamento: lo que es grande nace de lo que según los criterios del mundo parece pequeño e insignificante, mientras que lo que a los ojos del mundo es grande se disgrega y desaparece.

Así sucedió, por ejemplo, en la historia de la llamada de David. Hubo que llamar al hijo menor de Jesé, que en aquel momento pastoreaba las ovejas, para ungirlo rey: no importan su prestancia y alta estatura, sino su corazón (cf. 1 S 16,7). Una palabra de María en el Magnificat compendia esta constante paradoja del obrar de Dios: «Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes» (Lc 1,52). La versión veterotestamentaria del texto, en el que se describe a Belén como pequeña entre las capitales de Judá, muestra claramente esta forma del obrar divino.

En cambio, cuando Mateo escribe: «No eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá», ha eliminado esta paradoja sólo en apariencia. A la pequeña ciudad, considerada en sí misma insignificante, ahora se la reconoce en su verdadera grandeza. De ella saldrá el verdadero Pastor de Israel: en esta versión del texto aparecen juntas tanto la valoración humana como la respuesta de Dios. Con el nacimiento de Jesús en la gruta a las afueras de la ciudad, la paradoja se confirma una vez más.

Con esto llegamos a la segunda matización: Mateo ha añadido a la palabra del profeta aquella afirmación ya mencionada del Segundo Libro de Samuel (cf. 5,2), que allí se refiere al nuevo rey David, y que ahora alcanza su pleno cumplimiento en Jesús. Se describe al futuro príncipe como Pastor de Israel. Se alude así al cuidado amoroso y a la ternura que distinguen al verdadero soberano como representante de la realeza de Dios.

La respuesta de los jefes de los sacerdotes y de los escribas a la pregunta de los Magos tiene sin duda un contenido geográfico concreto, que resulta útil para los Magos. Pero no es únicamente una indicación geográfica, sino también una interpretación teológica del lugar y del acontecimiento. Que Herodes saque sus conclusiones, es comprensible. Sorprende sin embargo que los versados en la Sagrada Escritura no se sientan impulsados a tomar las decisiones concretas que ello comporta. ¿Se puede vislumbrar tal vez en esto la imagen de una teología que se agota en la disputa académica?